本日はこの演奏会に招待され、すみだトリフォニー大ホールまで聴きに行って来ました。

内容は、

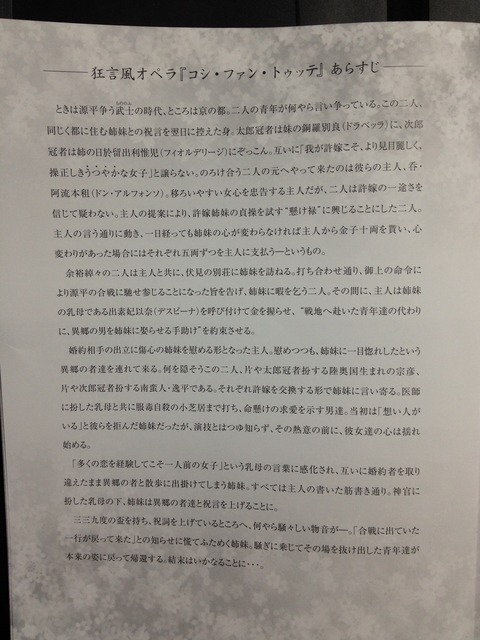

モーツァルトのオペラ「コシ・ファン・トゥッテ」の登場人物・シナリオを日本語版を狂言風にアレンジし

それに管楽8重奏による音楽を添えた形で送るというものでした。

この新ジャンルである「狂言風オペラ」の

シナリオ、狂言、音楽の3つについてまとめてみたいと思います。

1.シナリオについて

モーツァルトが作曲した“コシ・ファン・トゥッテ”の台本は

ロレンツォ・ダ・ポンテによって書かれました。

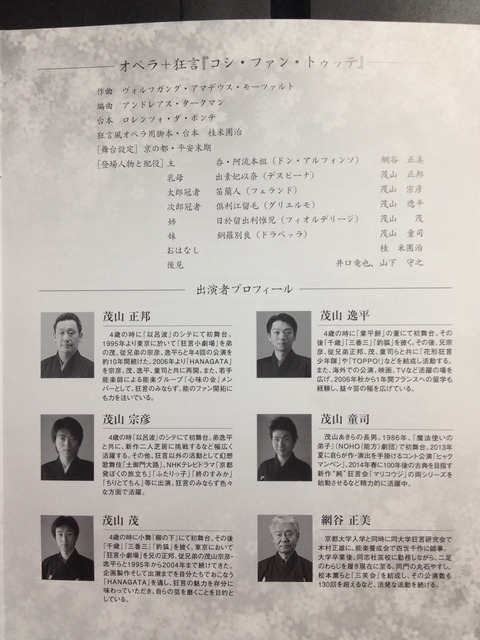

今回は、日本の狂言師が演じるということで、

桂米朝の長男である桂米團治が脚本を書き直していました。

モーツァルトの原作を観たことのある方ならわかると思いますが、

登場人物の名前にも漢字を当てて、ストーリーに関しては原作に忠実に脚本化されています。

ちなみに、コシ・ファン・トゥッテという言葉は日本語で

「女はみんなこんなもの」という意味です。

移ろいやすい女心を風刺的に題材にしていることなどから、

上演当初は非難の声も上がったらしい。

とは言え、

それはあくまでも「そういう一面もある」という切り口のひとつ

として認識されるようになったため、

最終的には、モーツァルトの4大(または5大)オペラとして数えられるほどになりました。

そして今回は、

そのシナリオが、日本の古い時代にあてはめた脚本化・演出がされたことで

私たち日本人には、とてもなじみやすい内容だったように思います。

見に行くまでは、

狂言風オペラと聞いて

「演者の言葉がちゃんと伝わるんだろうか」という心配がありましたが、

現代語に近い言葉づかいやマイクを使っていたことで、

ほぼ全ての言葉を聞き取ることができました。

内容的には女性の移ろいやすい心(=浮気心)を扱っているため、

成立から200年以上経った現代に、生きる私たちが見ても十分に共感できる内容だと思います。

そう考えると、

1970年に書かれた「コシ・ファン・トゥッテ」が

それ以前(約600年前)から存在していた「狂言」という芸術を通して

表現することができた背景には、

扱うテーマが普遍的であったということが言えるのかもしれません。

2.狂言について

私自身、狂言の舞台は何度か見たことがあります。

能を見に行った際に見たり、狂言だけを見に行ったりもしました。

「能」が芸術性の高い伝統芸能なのに対して、

「狂言”」はいい意味で肩肘を張らずに観ることができ、

それこそ現代に生きる私たちでも、笑いながら観ることができる

とてもユニークかつ個性的な大衆芸能だと思います。

そしてそんな狂言を今回の「コシ・ファン・トゥッテ」で演じたのは関西を中心に活動する、

大蔵流の名門。茂山流の方々でした。

発声や台詞は、現代人の私たちが聞き取りやすいように工夫されており、

コンサートホールというアウェイの環境で行う狂言としては、

全体的に質の高いものだったように思います。

ただ、日本の芸能の発声自体が、オペラで使うような声楽とは異なり、

遠くまで響く声ではなく、

近くに響くうなるような声が魅力

だということを考えると、どうしても、若干軽すぎるような印象を受けました。

ちなみに実際の演技については、

題名に「狂言“風”」とあるように、決して狂言にのみ固執したような演技ではありません。

例えば、

・途中に演劇的な立ち回りや台詞があったり、

・関西の芸人のようなノリや小ネタを挟んだり

と「狂言」という芸能自体も現代風に訳したような、総合的な演技でした。

さらに、公演の場面によっては、

後述するドイツのカンマーフィルの方々も一緒に演技をするような場面もあるなど、

随所に、関西的な“おもろい”要素が盛り込まれていました。

その上で、能・狂言の見せ場の一つである、舞も入っていたので、

初めて狂言を観る方にとっては、

とても観やすいだろうと感じました。

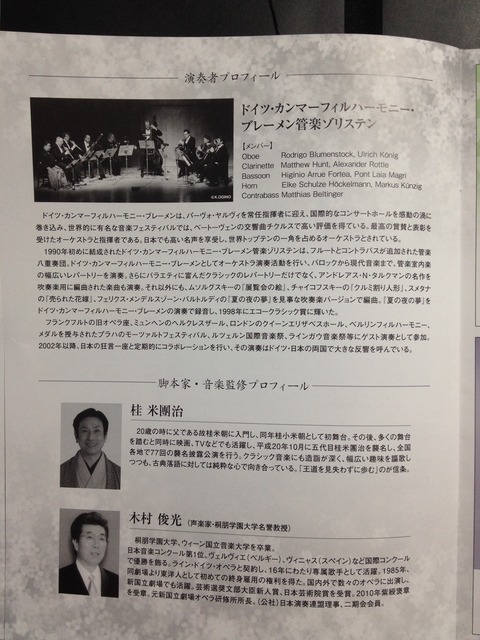

3.音楽について

音楽は、

ドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメン管楽ゾリステン

の管楽8重奏による演奏でした。

“ゾリステン”というのは、ソリスト(独奏者)の複数形のことで、

この場合は

「ソリストとしても十分に通用する精鋭8人による管楽アンサンブル」

ということになります。

編成は、

オーボエ2人

クラリネット2人

ファゴット2人

ホルン2人

これに、通奏低音としてのコントラバスが1人加わることで

安定感のある編成になっていました。

<

br />私自身この編成は今回初めて耳にましたが、非常に可能性にあふれた編成だと思いました。

そのことは、モーツァルトのオペラを抜粋とは言え、

たった9人で演奏できたことからも

わかってもらえるかと思います。

もちろん各プレーヤーの技術や音楽性も素晴らしく、

各々が良い意味で、好き勝手に(楽しく)演奏しているのに、

それが重なり合って、アンサンブルとして成立している様は、まさに

“アンサンブルの完成形”

と言っても過言ではないような、素晴らしい演奏でした。

4.狂言とオペラ

「オペラ」というと一般的には

終始音楽が鳴り続けていてその中でストーリーが展開していく

ということが大切な要素のひとつですが、

今回は狂言との異種混合ということでもあり、結果的に

狂言によるシナリオ展開の合間合間に音楽が入る

という形をとっていました。

要するに、

台詞(ストーリー進行)の部分は全て狂言によって行われ

場面場面を盛り上げるものとして付随的に音楽が加わる

ということです。

二幕の中で一度だけ、音楽に合わせて狂言師が謡う(歌う)場面があったのですが、

それについては、残念ながら

・言葉が聞き取れない

・音楽の中に日本語の詩をうまく対応させることが難しい

と、この「狂言+オペラ」という新ジャンルの難しさを感じました。

最初に、「狂言風オペラ」という言葉を聞いたときには、

元々のオペラで使われる音楽の中に、

狂言風の台詞を当てはめていく形を想像したのですが、

実際にはそうではなく、

(それが非常に大変なことだということはわかるのですが、)

ステージ上に「狂言」と「音楽」が別々のものとして存在しており、

その点に関しては若干残念でした。

5.まとめ

「狂言」と「オペラ」

それぞれが持つ芸術性の高さについては、今更言うまでもありません。

しかし、その2つをいざ足すとなると、

元々の本質的違いや、お互いの芸術性の高さ故、

どうしても混ざりきらない部分が、出てきてしまっていたように思います。

「コシ・ファン・トゥッテ」において重要な役割を担う登場人物に

ドン・アルフォンソ(呑・阿流本租)がいるのですが、

彼が、上演の最後に「伝えたいテーマ」として言っていたことがあります。それが、

『失敗に「きづく」ことで、お互いの成長を「きずく」ことができる』

という言葉。

この言葉、劇中では、

『男も女もお互いの失敗に気づき、それを許すことで、互いに成長することができる』

という意味で使われていたのですが、

私の耳には、

『狂言とオペラを混ぜようとしたことで起きる失敗に気づくことができなければ、

このジャンルの未来はない』

と逆説的に言っているように聞こえました。

ちなみに…

今回、お能の同級生も誘って聞きに行ったのですが、

彼は「思った以上に面白かった」と感想を言っていました。

そのことから、

この「狂言風オペラ」にはそれなりに魅力があるということもわかります。

ただ、元々のモーツァルトの音楽の素晴らしさを考えたときに、

音楽自体にのっとったストーリー展開を加えることができれば、

もっと面白い芸術のジャンルになり得るのではないか

と、漠然と感じます。

色々と思うこともありましたが、

「日本人とドイツ人」、「狂言とオペラ」

というように、様々な難しい条件の中で、あれだけ質の高いステージを仕上げることは

本当に大変なことだろうと思います。

今回新しく「狂言風オペラ」に出会うことができたおかげで、

改めて新しい発見も多くすることができました。

もしまた機会があれば、見に行ってみたいと思います。